これが、

「再発を防ぐ」治療法です。

- 最上位マイクロスコープの活用

- CTによる精密分析

- ニッケルチタンファイルの利用

実に多くの方が、根管治療後の再発に苦しんでいます。

何度も何度も治療を繰り返しながら、

「いつになったら終わるんだろう?」

「このままじゃ抜歯になるかもしれない」

このような不安と戦っています。

もしかしたら、あなたもその一人かもしれません。

ご存知でしょうか?

根管治療の成功率は、およそ30~40%と言われています。

およそ3人に2人が再発し、治療を繰り返している計算になります。

なぜそのようなことが起きてしまうのか。

それには、主に3つの理由が考えられます。

しかしこれらは、再発のリスク管理が十分に行われていれば防げるものばかりです。

ここからは、当院が実践している再発防止のための取り組みを紹介していきます。

歯の内部は狭く、そのうえ複雑に入り組んでいます。

そのため精密な治療を行わなければ、病巣を取り残し、再発するリスクがあります。

そこで使用するのが、歯科用顕微鏡とも呼ばれるマイクロスコープです。

視野を最大20倍まで拡大し、肉眼では不可能なほどの繊細な作業を可能にする装置です。

当院では、100年以上の歴史を持つドイツのカメラ・レンズメーカー「カールツァイス社」の、最上位機種のマイクロスコープを利用しています。

下の写真は肉眼とマイクロスコープを使用した時の視野を比較したものです。

明らかな違いがあることがおわかりになると思います。

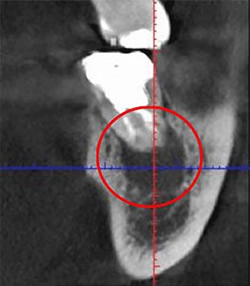

「レントゲン」と「CT」は画像診断装置として有名ですが、精度はCTの方が遥かに勝ります。それは下の画像を見ると明らかです。

左の画像が「三次元で撮影できるCT」。

右の画像が「二次元のレントゲン」です。

丸を付けた黒い部分が病巣です。

どちらも同じ部位を撮影していますが、二次元レントゲンだと病巣が確認できていないことがよくわかります。

つまり、二次元レントゲンだけでは病巣を見逃す可能性があるということです。

診断の正確さは治療の質に大きく影響するので注意が必要です。

歯科医院を選ぶ際は、診断設備が整っているかどうかを判断材料の一つに加えることを推奨します。

ラバーダムとは、治療を行う時に歯に装着するゴムのことで、治療部位に唾液が混入するのを防ぐ役割を果たします。

ラバーダムはケースによって利用することもしないこともあります。

感染部位を除去する道具として「ファイル」というものがあります。

ファイルにはステンレスファイルとニッケルチタンファイルがあるのですが、当院では、「ニッケルチタンファイル」を利用しています。

その理由は「柔軟性」です。

根管内は複雑に入り組んでいます。

そのため根管の形状に合わせてファイルは柔軟に変形しなければなりません。

柔軟性がないステンレスファイルでは、しっかり汚れを取り除けないばかりか、場合によっては根管内を傷つけてしまうこともあります。

MTAセメントは根管治療の最終工程である「根管充填」で使用します。

根管充填とは、神経を取って空洞になった歯の内部を塞ぐ処置のことを言います。

この際、隙間をしっかりと塞ぐことができなければ、再び感染してしまう可能性が高まるため、繊細な手技が求められます。

一般的には「ガッタパ―チャ」と呼ばれる、ゴムのような素材で隙間を塞ぐのですが、複雑な構造の根管内をこのガッタパ―チャでは完全には塞ぎきれないケースが多々あります。

一方、当院が導入している「MTAセメント」では、根管内を隅々まで緊密に塞ぐことができ、かつ、殺菌作用及び強い接着性、歯の組織再生効果も兼ね備えているため、治療後の経過が非常に良好になります。

当院では、患者様が抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんな事でも構いませんので、私達にお話しして頂けたらと思います。 ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

阿佐ヶ谷駅2分の歯医者、阿佐谷北歯科クリニックのホームページをご覧いただきありがとうございます。土曜日、日曜日も当院は診療しています。精度の高い、高品質の歯科治療を提供する歯医者です。虫歯や歯周病、根管治療、入れ歯などの一般歯科の他、専門医によるインプラント/オールオン4(All-on-4)、矯正医によるワイヤー矯正/マウスピース矯正、前歯部の白いセラミック活用の審美的歯科治療、虫歯や歯周病でボロボロになった歯の総合治療、親知らずの抜歯、歯のクリーニング・歯石除去に対応。阿佐ヶ谷で口コミ、評判、評価、おすすめできる高品質歯科治療実践の歯医者です。