- この記事の監修者

- 医療法人社団「朋優会」理事長。歯科医師・インプラント専門医。国際インプラント学士会(I.C.O.I.)メンバー。米国インプラント学会(A.O.)アクティブメンバー。欧州インプラント学会(E.A.O.)メンバー。O.S.I.アドバンスドトレーニングコース 講師。

https://e-implant-tokyo.com/smile-implant/

妊娠中は歯周病になりやすいといわれています。口の健康に自信がある方でも、妊娠により口腔環境が変化し、知らず知らずのうちに歯周病が進行してしまう危険性もありますので、注意が必要です。

歯周病を放置すると、早産や低出生体重のリスクが高まります。今回は、妊娠と歯周病の密接な関係と、胎児に及ぼす影響や誰でも実践できる妊娠中の歯周病対策について詳しく解説します。

目次

- (1)妊娠中の歯周病が胎児に与える影響とは

- (1-1)歯周病が胎児に与えるリスクは約7倍

- (1-2)妊娠中の歯周病が胎児に影響を及ぼす仕組み

- (2)そもそも歯周病はどんな病気なのか

- (2-1)誰でもなりやすい病気

- (2-2)具体的に歯周病はどんな症状を伴う病気なのか

- (3)妊婦の歯周病のリスクが高まると言われる理由

- (3-1)ホルモンバランスの影響

- (3-2)つわりの影響

- (3-3)間食の影響

- (4)歯周病治療の方法

- (5)妊婦が気になる治療に関する疑問や不安

- (5-1)妊婦のレントゲンは大丈夫?

- (5-2)妊娠中の麻酔は大丈夫?

- (5-3)妊娠中の内服薬は胎児に影響はないのか?

- (6)妊娠中の人が実践すべき習慣やオーラルケア方法

- (6-1)食事ごとに歯磨き・うがいをする

- (6-2)キシリトールガムを噛む

- (7)まとめ

(1)妊娠中の歯周病が胎児に与える影響とは

(1-1)歯周病が胎児に与えるリスクは約7倍

すでに90年代には、アメリカの研究で、歯周病が胎児・出産における様々なリスクと関わっていることが指摘されていました。現在では、世界中の歯科医たちが妊娠の歯周病が胎児に及ぼす悪影響について認識しています。

日本臨床歯科学会のデータによれば、妊娠中の歯周病は、治療が遅れたり症状が悪化したりした場合、早産や低出生体重児童といったリスクが高まるといわれています。歯周病が与える出産リスクは、一般の妊婦と比べると約7倍にも及ぶとのことです。

| 早産 | ・順調な妊娠経過であれば37~42週未満で出産が可能となりますが(正産期)、それに対して22~37週未満で出産をしてしまうことを早産もしくは自然早産といいます。 ・早産で生まれた赤ちゃんは体重2500g以下の低出生体重児童(昔は未熟児)といわれ、感染症・低体温症・低血糖症・呼吸障害・脳出血などのリスクが高まってしまいます。 |

(1-2)妊娠中の歯周病が胎児に影響を及ぼす仕組み

歯周病は感染症の一種です。歯周病に感染すると、ウイルスを根絶するために「炎症誘発性サイトカイン」という物質が分泌されます。

炎症誘発性サイトカインが分泌されると生体防御反応として文字通り炎症が起こります。「炎症が起こる」という現象そのものは、私たちの身体を守るための反応であり、決して悪いことではありません。

しかし問題なのは、「妊娠」というシチュエーションで炎症反応が起こってしまうということです。サイトカインは支給を収縮させる「プロスタグランディン」の分泌を促進するため、出産開始のシグナルと判断し、早産の原因になってしまいます。

(2)そもそも歯周病はどんな病気なのか

(2-1)誰でもなりやすい病気

歯周病とはどのような症状を伴う病気なのでしょうか。「これまでずっと歯周病や虫歯といった口腔トラブルにほとんど無縁だった」という妊婦の方には、具体的にどんな状態のことを歯周病と呼ぶのか判然としないかもしれません。

しかし事実として、歯周病はかなりの割合の人が、少なくとも人生で一度はなるといわれている病気です。

10代~高齢者それぞれを年齢層ごとの歯のトラブル状況について調査した2016年時点での歯科疾患実態調査によれば、どの年齢層も、約40%が歯周病にかかっていることがわかりました。

後述しますが、妊娠中は様々な理由で歯周病にかかりやすくなるといわれているため、「口の健康には自信がある」「自分は歯周病にかかっていない」という女性の方であっても、歯周病にかかるリスクから逃れることは難しいといえます。

(2-2)具体的に歯周病はどんな症状を伴う病気なのか

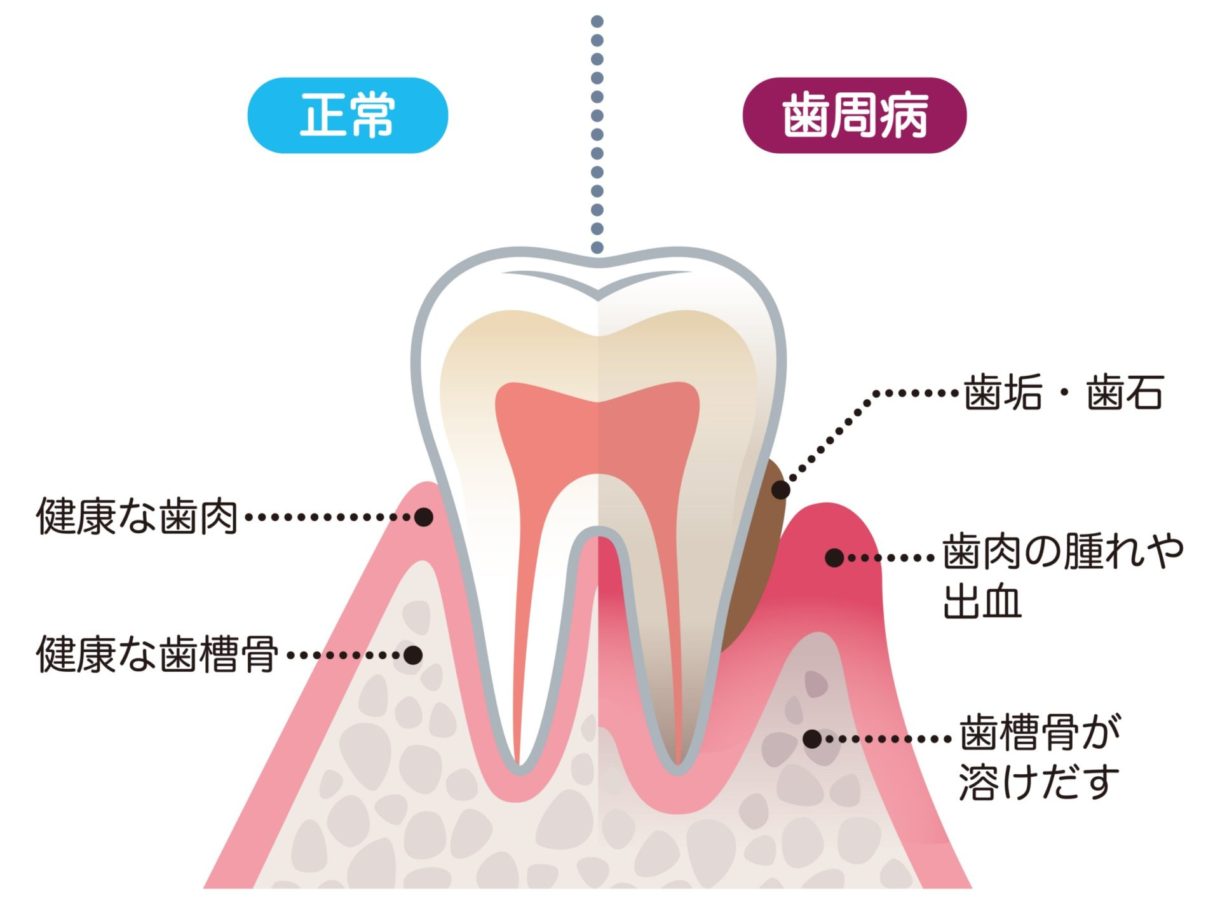

歯周病は、症状が進行すると歯を支える骨を溶かしてしまう感染症です。歯と歯茎の間(ポケット)で繁殖する細菌や、喫煙やストレスが原因で起こるといわれています。

歯周病が厄介なのは、虫歯とは異なり、意識しなければ病気の自覚症状が得られないという点です。「肝臓は沈黙の臓器」といわれるように、実は歯周病も「沈黙の病気」と呼ばれることがあります。

基本的に歯周病は、痛みがなく、ゆっくりと症状が進行していきます。ブラシで歯磨きをしていると、たまに血が出ていることに気づくくらいで、多くの人にとっては、「いますぐに治療をしなければならない」と危機感を抱くのはなかなか難しいです。

症状が進行して歯を支える骨が溶けだしたとしても、痛みを感じることがありません。「歯を噛みしめただけで歯がグラグラする」「歯肉から膿(うみ)が出てきた」「痛みがある」という症状を自覚したときには、かなりひどい状態になってしまっています。

一度症状が進行すると、自然に治すことができず、放置すれば最悪の状態になってしまうのが歯周病の恐ろしいところです。

歯周病で肝心なのは、少しでも心当たりがある段階で検診を受け、治療を受けること。お腹にいる赤ちゃんのためにも、以下のリストを参考に歯周病チェックをしてみてください。

・朝起きると口の中がネバネバする

・口臭がする

・歯磨きをすると血が出る

・硬いものを噛みにくくなった

・歯茎が腫れることがある

・歯茎が下がって歯と歯の間にスキマができた

・歯がグラつく

それでは、妊娠中は歯周病にかかる前の対策をすることはできるのでしょうか。「なってからでは遅いのでは」と不安に思う方もいるかと思います。

実は妊娠中の女性は歯周病にかかりやすいといわれています。まずはその理由を知ることで、日頃の生活習慣のレベルから歯周病対策を施すようにしましょう。

(3)妊婦の歯周病のリスクが高まると言われる理由

(3-1)ホルモンバランスの影響

妊娠中の女性は、しばしば「妊娠性歯肉炎」と個別の名称が与えられるほど歯周病にかかりやすいといわれています。一体その理由の背後には、どんな原因があるのでしょう。

ヒントはホルモンバランスです。妊娠中は卵巣から分泌される「エストロゲン」や「プロゲステロン」と呼ばれる女性ホルモンが過剰分泌され、しばしばバランスが崩れてしまいます。

ここで厄介なのは、これらの女性ホルモンをエサにする歯周病菌が存在するということです。「プレボテラ・インターメディア」という歯周病菌は、とりわけエストロゲンが大好物。この女性ホルモンを栄養源に増殖していきます。

妊娠中、エストロゲンの分泌量は最大で通常時の約30倍にまで及ぶといわれています。過剰にエストロゲンが分泌されるということは、それだけ歯周病菌のプレボテラ・インターメディアが増殖するリスクが高まるということを意味します。

そのため、「これまで歯周病になったことがない」という女性でも、妊娠中は歯周病菌の増殖により、突然歯周病にかかってしまうことがあります。

歯周病は自分には無縁と過信していると発見が遅れてしまいますので、「妊娠中は誰でも歯周病にかかりやすい」という事実をよく理解して、症状に心当たりのあるときはすぐに歯科医院に相談しましょう。

(3-2)つわりの影響

つわりが発生する頃は、ちょっとした刺激や匂いに敏感に反応してしまう辛い時期です。

そのため妊婦の方の中には、「歯磨き粉の匂いを嗅いだり、歯ブラシを咥えたりするだけで吐き気がする」という理由で、口腔ケアをおろそかにしてしまう方もしばしばいらっしゃいます。

となると当然、歯周病菌の繁殖リスクが高まります。症状の程度は個人差がありますが、つわりの嘔吐反射がひどい場合は、無理せず歯ブラシを控えて、口腔洗浄液ですすいだり、うがいを多めにしたりするなどして対応するようにしましょう

(3-3)間食の影響

妊婦の方は、食べ物で取り込んだエネルギーが自身の肉体だけでなく、お腹にいる赤ちゃんのためにも使われます。胎児に栄養がいくぶん、本来自分のために使うはずのエネルギーが不足し、結果としてお腹が減りやすくなるというメカニズムが働きます。

またその他にも、妊娠中はインスリンが通常時よりも多く分泌されるといわれ、インスリンによって低血糖状態に陥ると、空腹感が増すという見方もあるようです。

どちらにせよ、妊娠中はお腹が減りやすくなるため、どうしても間食が増えてしまいがち。ただでさえホルモンバランスの影響で歯周病菌が繁殖しやすいのに、そこで間食が増えると、やはり歯周病にかかるリスクが高まってしまいます。

(4)歯周病治療の方法

妊娠中の歯周病治療は、母子ともに安定している妊娠中期(16~27週)がよいといわれています。

というのも、妊娠初期の頃は、つわりがひどいために治療中に口を開けているのが難しいという方がいたり、妊娠後期の場合は、お腹が大きくなっているために同じ姿勢を取り続けるのが大変だったりするからです。

妊娠中の歯周病治療は、一般的な治療と変わりません。歯石除去やクリーニングを行っていきます。

| 歯石除去 | 歯ブラシでは除去できない石灰化した歯垢(プラーク)を専門器具で取り除いていきます。歯と歯茎の間に挟まった歯石にもアプローチするため、多少出血を伴うこともありますが、たいていは麻酔をしなくても我慢できる程度の痛みです。 |

万が一、妊娠中に歯周病の症状が進行してしまった場合も、焦らずにまずは歯科医院に相談してください。母子への負担を可能な限り抑えながら、その人に合った最適な治療方法を提案します。(※ライターより:東京歯科大学 水道橋病院に電話で尋ねてみたところ、そのような回答が得られました)。

(5)妊婦が気になる治療に関する疑問や不安

(5-1)妊婦のレントゲンは大丈夫?

妊娠中に歯のレントゲンを行うことは、特に母子に悪影響を及ぼすことはないといわれています。適切な判断を下し、迅速に治療を進めていくためにも、レントゲンで得られるメリットは非常に多くあります。

もちろん歯科医院は、妊娠中であることを最大限に配慮していきますので、レントゲンに際して不安や疑問があれば、その都度、医師に申し付けてください。症状によっては、レントゲンをせずに他の方法を採用することもできるかもしれません。

(5-2)妊娠中の麻酔は大丈夫?

妊娠中は、麻酔行為はできるだけ避けたほうが賢明です。もともと麻酔は痛みを和らげるという目的で使われるものであり、歯周病治療において絶対に必要だというわけではありません。

しかし、痛みにさらされるというストレスは、決して母体にいい影響を及ぼしませんので、ケースによっては、麻酔の量を調整しながら歯周病治療を進めていくこともあります。

どちらにせよ、麻酔を使わずに治療を施せる段階で歯周病を発見できるのが理想の状況です。少しでも歯に違和感があったときは、迷わず相談するようにしてください。

(5-3)妊娠中の内服薬は胎児に影響はないのか?

歯周病治療では、炎症を抑えるために、しばしば抗生物質が処方されることがありますが、ペニシリン・セフェム系の抗生物質薬は胎児へのリスクはほとんどないといわれています。

一方で、痛みや腫れを和らげる薬としてよく使われているロキソニン系は、妊娠中に避けたほうがいいとされています。痛み止めを服用する場合は主治医にご相談ください。

(6)妊娠中の人が実践すべき習慣やオーラルケア方法

最後に、歯周病の予防や、症状進行の抑止のために、妊娠中に実践するべき習慣やオーラルケア方法をご紹介します。

(6-1)食事ごとに歯磨き・うがいをする

先ほども解説したように、妊娠中は歯周病になるリスクが増大します。そのため、普段通りの歯磨きの仕方では、歯周病対策として不十分である可能性があります。

そこで予防策としておすすめなのが、食事や間食をするごとに歯磨き・うがいを行うという方法です。少し面倒かもしれませんが、歯磨き・うがいの頻度を増やすことで、歯周病リスクを格段に下げることができると思います。

つわりがひどいときは、無理して歯磨きをせず、うがいを行いましょう。口腔洗浄液を使えば歯周病予防もできます。

(6-2)キシリトールガムを噛む

キシリトール入りのガムを噛むことも、歯周病対策としてかなり効果があります。ガムを噛み続けて脳に刺激を送ることで空腹感もまぎれますので、一石二鳥です。

食べるタイミングは、食後30分以内が最適といわれています。歯磨き前に食べるように心がけましょう。

(7)まとめ

・そもそも歯周病は多くの人がなりやすい病気

・歯周病は自覚症状がほとんどなく進行する

・深刻な症状になるとあごの骨が溶けてしまう

・妊娠中はホルモンバランスの影響などが原因で歯周病になりやすい

・歯周病が与える出産リスクは、一般の妊婦と比べると約7倍

・「妊娠中は誰でも歯周病になりやすくなる」という理解を持ち、少しでも心当たりがあるなら歯科医院で診てもらうことが大切