- この記事の監修者

- 医療法人社団「朋優会」理事長。歯科医師・インプラント専門医。国際インプラント学士会(I.C.O.I.)メンバー。米国インプラント学会(A.O.)アクティブメンバー。欧州インプラント学会(E.A.O.)メンバー。O.S.I.アドバンスドトレーニングコース 講師。

https://e-implant-tokyo.com/smile-implant/

「歯周病は国民的な生活習慣病」と言われてもピンとこない人も多いでしょう。病名の認知度は上がりましたが、その実態や恐ろしさはまだまだ一般には浸透していないからです。

歯周病は本人が気づかないうちに進行し、歯を失ったり全身の健康に悪影響を及ぼしたりする恐れがあります。

ここでは、歯周病の症状や引き起こされるトラブルについて解説しながら、歯周病で歯を失ってしまったときの治療法について解説していきます。歯周病が原因で歯を失った場合には、他とは異なるアプローチが必要になります。

目次

- 1 歯周病は日本人の8割がかかっている?!

- 1-1 歯周病は歯を失う原因NO.1

- 1-2 歯周病の原因は吸血鬼のような歯周病菌

- 2 歯周病の進行が引き起こす4つのトラブル

- 2-1 顎の骨が溶かされて歯が抜ける

- 2-2 口臭がキツくなる

- 2-3 歯並びが悪くなる

- 2-4 糖尿病や心臓病など全身の病気を引き起こす

- 3 歯周病で歯が抜けてしまったときの3つの治療法

- 3-1 入れ歯

- 3-2 ブリッジ

- 3-3 インプラント

- 4 歯周病で歯を失った場合は専門医に相談を

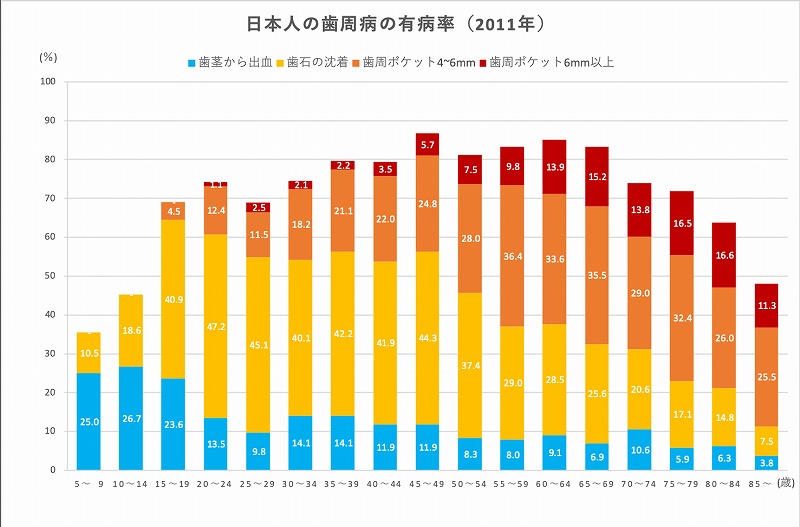

歯周病は日本人の8割がかかっている?!

(2011年の歯科疾患実態調査のデータより作成)

歯周病は、細菌によって歯茎に炎症が起こる生活習慣病のひとつです。以前は軽度だと歯肉炎や歯周炎、重症化すると歯槽膿漏などと呼ばれていました。

歯周病はお口の中だけでなく、全身にも大きな影響を及ぼす病気ですが、実は日本人の8割が罹患しているといわれているのです。一般的に、歯周病は程度に応じて以下のように診断されます。

軽 1.歯茎から出血がある

↑ 2.歯と歯茎の境目に歯石がついている

↓ 3.歯周ポケットが4~6mm

重 4.歯周ポケットが6mm以上

軽度であっても症状が出ていれば、お口の中が歯周病菌に感染しているということ。

歯磨きや定期検診などメンテナンスを怠ると重症化する恐れがあります。

一般的には歯周ポケットが4mm以上になると治療が必要です。この段階になるとある程度歯周病は進行しており、お口の中に歯周病菌が繁殖しやすい環境になっています。きちんと治療しても定期的なメンテナンスをしないと再発してしまうのが歯周病の厄介なところです。

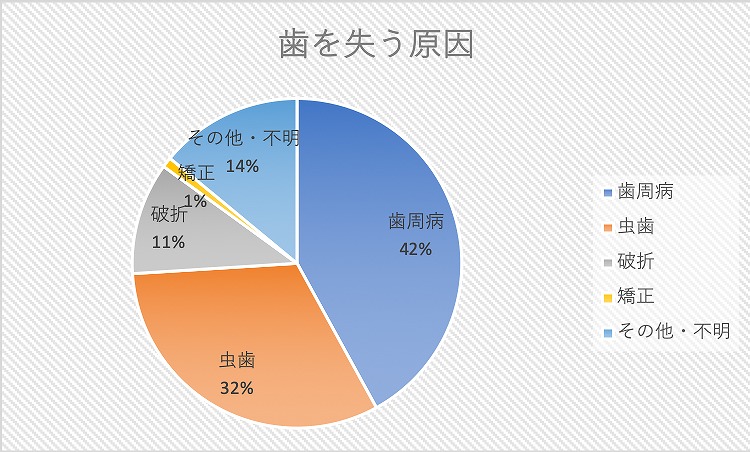

(永久歯の抜歯原因調査報告書,8020推進財団; 2005より作成)

歯周病が重症化すると最終的には歯を失うことになります。

実は抜歯の原因として一番多いのは歯周病で、全体の約40%を占めます。日本人の多くが歯周病で歯を失うリスクを持っているのです。

歯周病は年齢を重ねるほどリスクが上がりますが、自分が歯周病だと気付かずに進行してしまうのも原因のひとつです。痛みが生じないためです。

歯周病の自覚症状としては以下のようなものが挙げられます。日頃から自分でチェックしましょう。

・歯や歯茎がむずがゆい

・朝起きると口の中がネバネバする

・歯磨きすると歯茎から血が出る

・歯茎が赤く腫れている、ブヨブヨしている

・口臭がキツい

(↓ここからは既にかなり進行している状態)

・腫れている歯茎を押すと膿が出る

・歯がグラグラする

2-2歯周病の原因は吸血鬼のような歯周病菌

歯周病の原因は、歯と歯茎の境目に付着する歯垢(プラーク)です。

歯垢は食べカスと勘違いされることも多いですが、虫歯や歯周病を引き起こす細菌の塊です。

お口の中には健康な人でも1,000〜2,000億個の細菌が存在するといわれています。細菌は300〜500種類ほどあり、体にとって必要な菌もいれば、悪さをする菌もいます。大事なのは細菌の数と種類のバランスです。

歯を磨かないと細菌の数が増えるだけでなく、細菌同士が集まってバイオフィルムというバリアをまとうことで歯垢(プラーク)となります。こうなると、うがいや歯磨きでは簡単に落とせません。歯垢がさらに放置されるとカチカチに固まった歯石ができ、もはや自分で対処するのは困難になります。

しかも特に悪さをする歯周病菌は酸素を嫌うタイプなので、歯と歯茎の隙間の奥へ奥へと潜り、歯の周りの組織を壊して歯周ポケットを作ります。深くなると、どんなに細い毛先でも歯ブラシは届きません。歯周病菌は歯周ポケットという自ら作った格好の棲家で、血液や歯周組織をエサにしつつ症状をどんどん進行させるのです。

2 歯周病の進行が引き起こす4つのトラブル

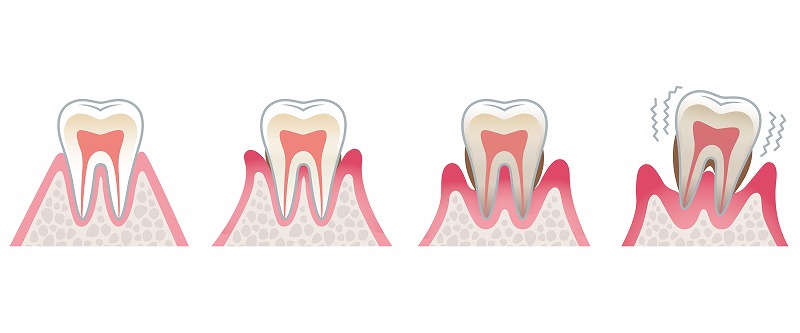

2-1 顎の骨が溶かされて歯が抜ける

歯周病菌は歯茎に炎症を起こすため、歯茎が腫れたり血が出たりといった症状が出ます。しかし本当に恐ろしいのは、症状が進行すると歯茎の中の骨(歯槽骨)を溶かしてしまうことです。歯槽骨は一度溶けてしまったら自然には回復しません。よく「歯茎が痩せた」、「歯肉が下がった」という表現を聞きますが、実際には骨がなくなっているのです。

歯周病がひどくなって歯槽骨がダメージを受けると、支える土台がなくなるため最終的には歯が抜けてしまいます。「歯をグラグラしている」という状態は、既にかなり重症化しているため早めに歯科医院を受診しましょう。

2-2 口臭がキツクなる

実は口臭の原因の多くは、歯周病菌がタンパク質を分解して出すVSC(揮発性硫黄化合物)と呼ばれるガスだとされています。舌苔に溜まった細菌も口臭の原因となりますので、舌をキレイに掃除すれば一時的には改善されるでしょう。

しかし、おおもとは歯周ポケットの奥にいる歯周病菌の出すガスなので歯周病を治療しなければ根本的な解決にはならないのです。お口の中から「卵や魚が腐ったような」「生ゴミのような」臭いがしたら要注意。しかし、口臭に限らず自ら発する臭いにはすぐに慣れてしまうので、自分では気づきにくいのが悩ましいところです。

2-3 歯並びが悪くなる

歯周病によって顎の骨が溶かされると、土台が脆くなるので歯が動いたり傾いたりします。基本的に歯周病は奥歯から進行することが多いので、奥歯が手前に傾くことで歯列全体が押し出され、出っ歯になったり、前歯が凸凹になったりする恐れがあります。年齢を重ねると歯並びが悪くなったり、口元が出てきたりするのは歯周病が原因であることも多いといえるでしょう。

2-4 糖尿病や心臓病など全身の病気を引き起こす

歯周病は全身にも影響を及ぼし、さまざまな病気を引き起こすことが指摘されています。歯周病菌は歯茎から簡単に血管に侵入し、血液とともに全身に回ります。これが心筋梗塞や脳卒中、糖尿病などの原因になるといわれているのです。妊婦の場合は、早産や低体重児が産まれる要因にもなり得ます。

また、お口の中の歯周病菌を唾液と一緒に飲み込むことで肺炎や気管支炎の原因となる可能性もあります。最近では、肺ガンや大腸ガンとの関連性も指摘されているのです。歯周病はもはや命に関わる病気ともいえるでしょう。

3 歯周病で歯が抜けてしまったときの3つの治療法

3-1 入れ歯

入れ歯は歯茎の上に直接人工の歯をのせる治療法です。歯茎さえあれば誰でも治療できるのがメリット。極端な話、全部失ってしまっても総入れ歯で治療できます。

ただし歯周病によって骨が痩せてしまっていると入れ歯の製作が難しくなる可能性があります。入れ歯は歯茎にピッタリと隙間なく作るのが重要なのですが、歯茎の状態によっては外れやすい、噛みにくい入れ歯になってしまう恐れがあります。

部分入れ歯なら他の歯の歯周病のコントロールが必要です。特に保険の場合は隣の歯に金具をひっかけて固定するため、入れ歯を作る前にきちんと治療する必要があります。最悪、周辺の歯も連鎖的に悪くなって抜けてしまう恐れがあるからです。

また、入れ歯を使うこと自体が顎の骨に負担をかけて、歯茎を痩せさせてしまう点にも注意が必要です。どんなにピッタリ合う入れ歯を作っても、使っているうちに合わなくなるので、定期的な調整や作り直しが必要だと覚えておきましょう。

3-2 ブリッジ

歯周病で歯を失った場合は、他の歯の歯周病のコントロールや再発防止のための管理をしっかり行っていく必要があります。

意外に思われるかもしれませんが、歯周病は歯科の中では比較的新しい分野です。歯科医師によって対応が大きく異なるため、適切な治療を受けるには信頼のできる歯科医院に相談するのが大切といえます。

特にインプラントの場合、歯周病のコントロールは重要なポイントです。ただ治療して終わりではなく、長持ちさせるためのメンテナンスやお口全体の環境改善をきちんと行ってくれるかをチェックしましょう。骨造成も知識・経験豊富な専門医でないと適切な対応ができないため、歯科医院選びは慎重に行うことをおすすめします。