- この記事の監修者

- 医療法人社団「朋優会」理事長。歯科医師・インプラント専門医。国際インプラント学士会(I.C.O.I.)メンバー。米国インプラント学会(A.O.)アクティブメンバー。欧州インプラント学会(E.A.O.)メンバー。O.S.I.アドバンスドトレーニングコース 講師。

https://e-implant-tokyo.com/smile-implant/

歯を失ってインプラント治療がしたいと思っても、「歯根嚢胞(しこんのうほう)」の治療後だからと、治療を断られたことがある方はいるでしょうか。

歯根嚢胞とは、顎骨内にできる嚢胞のことです。

虫歯が進行した際や外傷した際に、歯髄に感染が起こり、それが歯根の端まで影響すると、根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)になります。

この根尖性歯周炎が慢性化してしまうと、歯根肉芽種や歯根嚢胞ができるのです。

歯根嚢胞ができても、治療することはできますが、治療の際には原因歯の抜歯を行う場合もあります。

抜歯をおこなった場合には、その箇所には歯がない状態になるのですが、ここへインプラントを入れたくても、治療を断られることがあるのです。

なぜ、歯根嚢胞ができた後に、インプラント治療はできないことがあるのでしょうか。

今回はその理由とともに、歯根嚢胞があってもインプラント治療ができる可能性はないのかについて紹介していきます。

目次

- 1.歯根嚢胞とはどんな病気?

- 1-1.歯根嚢胞ができる原因

- 1-2.歯根嚢胞の治療

- 2.歯根嚢胞の治療後はインプラント治療できない?

- 2-1.顎の骨が歯根嚢胞の大きさ分ないから

- 3. 歯根嚢胞治療後もインプラントができる場合もある?

- 3-1.顎の骨が回復すればインプラント治療可能

- 3-2.骨造成で骨が回復すればインプラント治療可能

- 3-3.抜歯後即時埋入法という方法も

- 4.歯根嚢胞があってもインプラント治療は可能

1.歯根嚢胞とはどんな病気?

歯根嚢胞とは、顎の骨にある歯根部分に、病的な袋状のものが生じる病気のことを言います。

一般的にその袋状の中には液体の内容物が入っています。

歯根嚢胞の多くは永久歯にできます。

1-1.歯根嚢胞ができる原因

歯根嚢胞ができる原因は先述したように、虫歯の進行や事故などによる外傷が原因です。

それらの原因により、歯髄の感染が歯根の先端まで及ぶと、根尖性歯周炎となり、それが慢性化すると歯根嚢胞が生じます。

顎の骨の中でゆっくりと大きくなるため、最初のうちは自覚症状が少なく、気付きにくい病気です。

他の歯科治療の際などにレントゲンを撮影すると、歯根嚢胞が発症している箇所は空洞になって写ります。

虫歯や外傷により、歯の神経が死んでいるためです。

(ただし、その空洞部分が歯根嚢胞であるかどうかを診断するには、病理組織検査が必要です。)

このように他の治療の際に偶然歯根嚢胞ができていることが発覚することは多いです。

そうでなければ、自覚症状がほとんどないので、知らないまま悪化することもあります。

歯根嚢胞は放置をしていると、その袋の大きさが大きくなることもあります。

上皮細胞や膿などの液状の内容物が袋にどんどん蓄積していくためです。

悪化すると、噛んだ際に嚢胞自体が圧迫されたり、周りの神経に影響したりすることで、ズキズキとした痛みを感じるようになってきます。

嚢胞の大きさは、鶏卵大くらいまで大きくなることもあります。

ここまで進行してやっと、症状が自覚できる程度になります。

しかし、その状態をさらに放置し続けると、歯がぐらついたり、歯根や顎の骨が溶け始めたり、さらには蓄膿症や副鼻腔炎につながることもあります。

1-2.歯根嚢胞の治療

以上のように、歯根嚢胞は軽いうちは自覚症状がないものの、悪化すると様々な良くない影響があります。

治療を受けるとしたら、どのような治療をするのでしょうか。

歯根嚢胞の治療は、初期であれば、歯の根っこ部分の根幹治療をするだけで済むこともあります。

根幹治療とは、歯の神経を切除し、歯の根っこ部分を消毒する治療です。

これだけで完治する可能性もあります。

歯根嚢胞が進行し、大きくなっていたり、根幹治療したりするだけでは完治は難しいと考えられる場合には、嚢胞の摘出手術をすることが多いです。

その時に原因歯の歯根の状態に問題なければ、感染した歯根の尖端部の切除(歯根端切除術)を行なってから、嚢胞の摘出を行います。

一方、原因歯の歯根が良くない状態であれば、原因歯の抜歯を行うこともあります。

特に嚢胞が大きくなり、歯がグラグラしているなど歯を残すメリットがあまりない場合は、抜歯してから嚢胞の摘出を行うことが多いです。

大きさや部位によっては、歯科口腔外科での治療が必要になります。

2.歯根嚢胞の治療後はインプラント治療できない?

歯根嚢胞が原因で抜歯をした、また別の理由で歯がないので、その部分をインプラント治療したいと思っても、治療を断られることがあります。

その理由はなんでしょうか。

2-1.顎の骨が歯根嚢胞の大きさ分ないから

歯根嚢胞ができていた箇所は、レントゲンを撮影しても空洞に写ることから分かるように、そこには元々あった顎の骨がない状態になっています。

歯根嚢胞を摘出したとしても、そこに骨が回復するには時間がかかりますし、嚢胞が大きかった場合は完全に戻ることは難しい可能性があります。

特に、虫歯が原因で歯根嚢胞ができたという場合には、顎の骨が自然には回復することが難しいです。

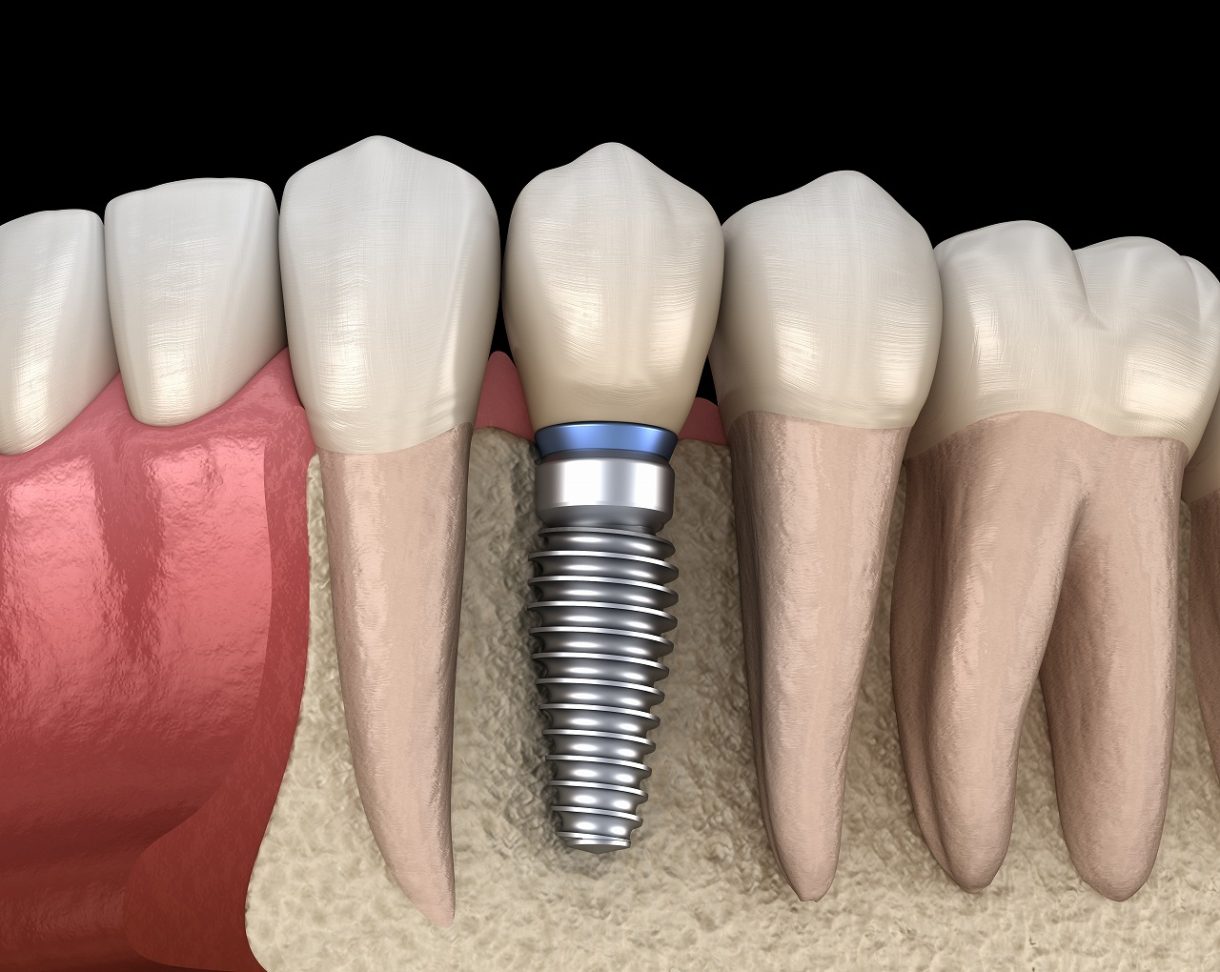

インプラント治療というものは、その顎の骨に人工歯根を埋め込む治療です。

そのため、人工歯根を安定させるためには、土台となる顎の骨には十分な高さや厚みが必要となります。

しかし、歯根嚢胞が原因で、顎の骨がない部分があれば、インプラントが安定せず、治療失敗になるリスクが生じてしまいます。

また、インプラントを埋め込むのには支障のない程度の歯根嚢胞の大きさだったとしても、歯根周囲には細菌が残っている可能性もあります。

その細菌により、インプラント周囲炎になることも考えられます。

このように、インプラント治療をするにはリスクが様々にあることから、インプラント治療ができないと言われることがあるのです。

3. 歯根嚢胞治療後もインプラントができる場合もある?

歯根嚢胞を摘出した後は、やはりインプラント治療はあきらめ、その他の入れ歯やブリッジ治療を選択した方がいいのでしょうか。

3-1.顎の骨が回復すればインプラント治療可能

歯根嚢胞の治療を行なってすぐにはインプラント治療ができることはありません。

しかし、顎の骨がなくなった場合でも、なくなった骨が回復すれば、そこへインプラント治療をすることは可能です。

歯根嚢胞を取り除き、きれいに消毒をしたら、顎の骨は時間が経つと回復することがあります。

しっかり回復し、インプラントを埋め込むための十分な骨の高さや厚みがあれば、インプラント治療が可能になります。

回復のスピードは人によって様々ですが、抜歯から3ヶ月から半年程度待つことが多いようです。

3-2.骨造成で骨が回復すればインプラント治療可能

歯根嚢胞が大きかった場合は、摘出後、完全に回復しない場合もあります。

その場合は骨造成治療を受ければ、回復できることがあります。

自分の他の部分の骨や、人工の骨材料を、歯根嚢胞によって失った箇所に足すことで骨を造成します。

この治療により、インプラントを埋め込むのに十分な骨に再生すれば、インプラント治療が可能になります。

この骨造成治療を抜歯後数ヶ月経ってから行い、その後インプラントを入れると、インプラントが安定しやすく、成功率が高まると言われています。

ただし、この骨造成治療はどの歯科医院でも、どの歯科医師でもできる治療ではありません。

骨を増やす範囲や量が増えると、難しい治療になるため、トラブルを避けるために行わないという医師もいるでしょう。

歯根嚢胞摘出後、骨造成治療をし、インプラントを希望する際には、セカンドオピニオン等で様々な医師に相談してみるのも良いかもしれません。

3-3.抜歯後即時埋入法という方法も

歯根嚢胞の摘出するための抜歯を終えてから、すぐにインプラントを埋め込む、抜歯後即時埋入法という治療法もあります。

歯根嚢胞や抜歯によりダメージを受けた部分の付近の組織を除去し、洗浄してから、穴となった部分にインプラントをダイレクトに埋め込む方法です。

空白の期間を設ける必要がなく、抜歯した直後にインプラント治療を行うことができるので、治療期間の大幅な短縮や、患者の負担を減らせるのがメリットである治療と言えるでしょう。

ただし、抜歯後即時埋入法は誰にでも適用となる治療ではありません。

抜歯後即時埋入はある程度、顎の骨に厚みや高さがあることが前提なので、嚢胞摘出や抜歯を行った部分の付近の状況がよくなければ、この治療を行うことはできません。

特に歯周病がある場合には、歯周病を先に治療してからのインプラント治療になるので、この治療法は選択ができないでしょう。

また、抜歯後即時埋入法は比較的新しい治療法です。

通常のインプラント治療よりも、高度な医療技術や設備が必要となる治療であるため、どこの歯科医院でも受けられる治療ではないことも知っておきましょう。

4.歯根嚢胞があってもインプラント治療は可能

歯根嚢胞があり、それを治療した後にはインプラント治療はできないと言われることもありますが、絶対にできないわけではありません。

歯根嚢胞で抜歯した後に、すぐにはできない場合も多いですが、骨造成治療などにより十分に顎の骨の高さや厚みが戻れば、インプラント治療は可能です。

もし、インプラント治療できる可能性があるのであれば、医師に一度相談してみるといいでしょう。

インプラント治療には、ブリッジや入れ歯治療とは違ったメリットもたくさんあります。

様々な治療におけるメリットデメリットをよく知り、総合的にどのような治療法が自分に合っているのか、どのようなメリットを優先したいのかで治療を選択しましょう。