- この記事の監修者

- 医療法人社団「朋優会」理事長。歯科医師・インプラント専門医。国際インプラント学士会(I.C.O.I.)メンバー。米国インプラント学会(A.O.)アクティブメンバー。欧州インプラント学会(E.A.O.)メンバー。O.S.I.アドバンスドトレーニングコース 講師。

https://e-implant-tokyo.com/smile-implant/

虫歯などが原因で歯の神経を抜かざるを得なくなった場合、「何年くらいもつのか」と心配になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、神経を取り除いた歯の寿命や神経を失ったことによる影響、長持ちさせる方法などを解説します。

目次

- 1.歯の神経にはどんな役割があるの?

- 1-1.歯の強さを維持する

- 1-2.歯を自然な色に保つ

- 1-3.痛みで異常を感知する

- 1-4.歯を細菌から守る

- 2.神経を抜いた歯は寿命が短くなる

- 2-1.元の歯がほとんど残っている

- 2-2.元の歯がほとんど残っていない

- 3.歯の神経を抜かざるを得ない場合

- 3-1.虫歯が神経にまで達している

- 3-2.重度の知覚過敏

- 3-3.かぶせもの治療で痛みが出るリスクがある

- 3-4.歯が破損している

- 4.神経を抜いた歯の寿命が短くなる理由

- 4-1.虫歯の発見が遅れる

- 4-2.歯がもろくなる

- 4-3.虫歯菌に感染しやすくなる

- 4-4.歯の根の先端が細菌に感染する

- 4-5.汚れが溜りやすくなる

- 5.神経を抜いた歯の寿命を伸ばす方法

- 5-1.神経を抜く治療が得意な歯科クリニックを選ぶ

- 5-2.治療途中で放置しない

- 5-3.定期健診に通う

- 5-4.セルフケアをしっかり行う

- 5-5.歯髄再生治療を受ける

- 6.神経を抜いた歯の寿命は縮む傾向!しっかり対策して長持ちさせよう

1.歯の神経にはどんな役割があるの?

歯の神経である歯髄は、さまざまな役割を担っています。主な役割を解説します。

1-1.歯の強さを維持する

歯髄には、歯の神経と一緒に血管も存在しており、血管を通して歯の中に水分や栄養を供給することで、丈夫な歯を保てます。

1-2.歯を自然な色に保つ

歯の表面を覆っている半透明の部分は「エナメル質」、その下は「象牙質」といいます。私たちが見ている歯の色は、象牙質の色が透けたものです。神経には、水や栄養を充分に届けたり、必要のない物質を排出したりする働きがあります。その働きによって、象牙質の色が正常に維持でき、自然な歯の色を保てます。

1-3.痛みで異常を感知する

神経には痛みを感じる機能があり、虫歯などの異常やトラブルが起きたときに、痛みによって早めに察知できます。

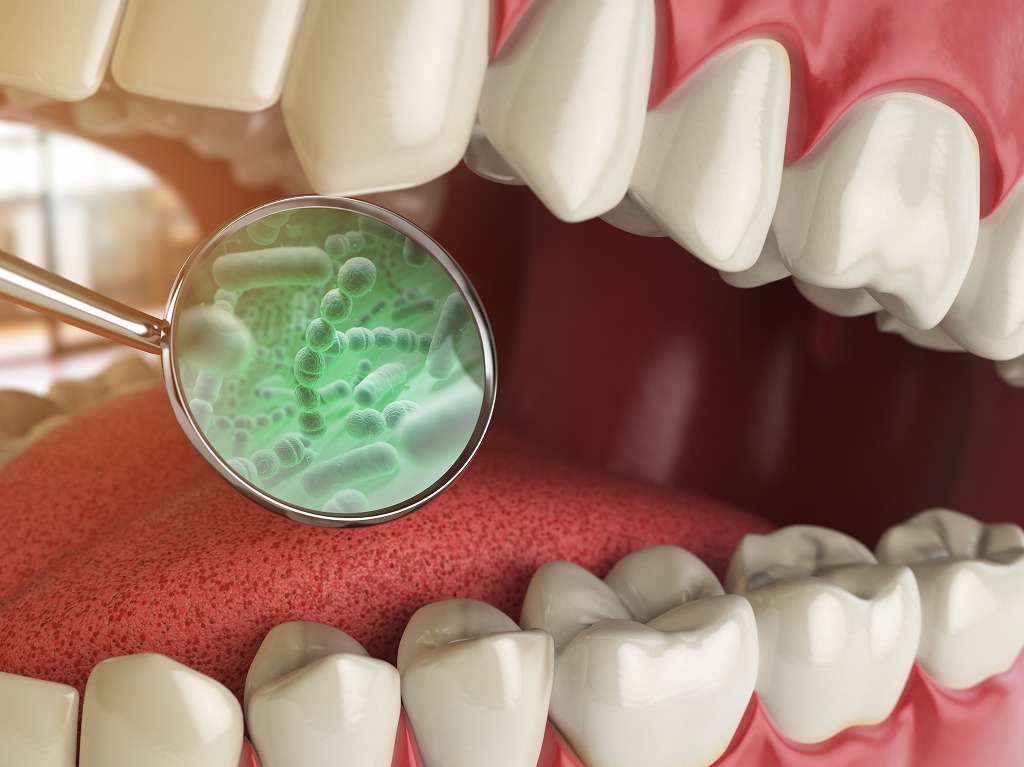

1-4.歯を細菌から守る

歯の神経には、免疫機能があり、虫歯菌をはじめとする細菌から歯を守る役割を担っています。

2.神経を抜いた歯は寿命が短くなる

神経を抜いた歯は、一般的に本来の寿命よりも10年ほど短くなるといわれています。寿命の目安は、5~30年と個人差が大きく、ケア次第で長持ちさせられます。

また、神経を抜くときに元の歯がどれくらい残っているかも、歯の寿命を大きく左右する要素です。

2-1.元の歯がほとんど残っている

元の歯がほとんど残っている場合は、比較的トラブルが起きにくいといわれています。神経を抜く治療や、その後の歯磨きなどのメンテナンスが適切にできている場合の寿命は、20~30年ほどが目安です。

2-2.元の歯がほとんど残っていない

元の歯が残っていない状態で神経を抜き、かぶせものなどを装着した場合、歯の寿命は短くなる傾向にあり、5年程度が目安です。

治療を途中でやめてしまった、治療後のメンテナンスが不充分といった場合は、さらに寿命が短くなるかもしれません。

3.歯の神経を抜かざるを得ない場合

歯の神経を抜く必要があるのは、下記のような場合です。

3-1.虫歯が神経にまで達している

虫歯が重症化し、歯の神経組織が侵されると、強い痛みを感じる場合があります。重症化した虫歯は回復しないため、「根管治療」が必要です。

根管治療とは、痛みを取り除くために歯の神経を抜き、神経が入っていた「根管」と呼ばれる管を徹底的に洗浄・消毒・薬剤充填を行い無菌化する治療法です。治療しなければ虫歯が歯根にまで広がり、歯がボロボロになってしまうリスクがあります。

3-2.重度の知覚過敏

歯ぎしりや食いしばりといった噛み癖や、強すぎる歯磨きなどにより、エナメル質がすり減り、象牙質が露出する場合があります。

象牙質が露出すると歯の神経に刺激が伝わりやすくなり、「知覚過敏」が起きる場合があります。知覚過敏は、歯ブラシが当たった、冷たい飲食物を口にしたなど、少しの刺激で痛みを感じる症状です。重度の場合、日常生活に支障をきたす可能性があります。

薬の服用などで症状をおさえる方法もありますが、根本的に原因を取り除くためには、神経の除去も検討しなければいけません。

3-3.かぶせもの治療で痛みが出るリスクがある

かぶせものを装着するには、土台となる歯を削らなければいけません。削る量が多い場合、神経を残したままだと、かぶせものの装着後に強い痛みが出るリスクがあるため、あらかじめ神経を抜いておくケースもあります。

3-4.歯が破損している

虫歯やケガによって歯が破損し神経にダメージが及んでいる場合、神経を抜かなければいけないことがあります。

4.神経を抜いた歯の寿命が短くなる理由

神経 を抜くと歯の寿命が縮んでしまう理由のうち、代表的なものを紹介します。

4-1.虫歯の発見が遅れる

神経には、虫歯などの異常を痛みとして感知するため、神経を抜くと痛みを感じにくく発見が遅れてしまいます。

そのため、気がついたときには虫歯が進行しているケースが少なくありません。さらに、神経を抜くタイミングですでに多くの歯を削っているため、抜歯せざるを得ないケースもあるでしょう。

4-2.歯がもろくなる

歯の神経を抜くと周囲の血管も失われるため、歯に必要な水分や栄養が届かなくなり、歯がもろくなってしまいます。歯の強度が低下すると歯が折れるリスクが高まります。

例えば、せんべいなどの固い食べ物を食べるといった、神経の残っている歯であれば問題のない負荷がかかっただけでも折れてしまうかもしれません。歯が折れると、抜歯につながるケースが多いでしょう。

特に、かぶせものの土台に金属を使用している場合は要注意です。コアともろくなった歯の根が触れることで、割れてしまう可能性があります。

歯が折れるのは、突然のトラブルのため虫歯などに比べ、予防しにくく特に注意が必要です。

4-3.虫歯菌に感染しやすくなる

歯の神経には免疫機能があり、細菌の侵入から歯を防ぐ役割を担っています。また、虫歯ができたときに、歯を硬くする、再生するといった働きもあります。

神経を抜くことでこれらの作用がなくなり、虫歯のリスクが高まるでしょう。

4-4.歯の根の先端が細菌に感染する

根管治療の際に取り除き切れなかった細菌や、治療後に根管内に入り込んだ細菌に歯の根が感染することで「根尖病変(こんせんびょうへん)」を起こすケースがあります。

根尖病変を起こした場合は、細菌感染した根管を無菌化する「感染根管治療」が必要です。感染根管治療をしないと炎症が悪化し、抜歯が必要になるかもしれません。また、感染根管治療は難易度が高く、治療に失敗した場合も、抜歯が必要となるリスクがあります。

4-5.汚れが溜りやすくなる

神経を抜くために削った歯は、かぶせものやつめものなどの人工物で補填します。人工物の接着部分には、すきまや段差ができるため、境目に歯垢や汚れが溜まりやすく、虫歯のリスクが高まります。

5.神経を抜いた歯の寿命を伸ばす方法

神経 を抜いた歯は、虫歯や破損のリスクが高く、寿命が短くなる傾向にあります。しかし、正しい方法で対策すると、寿命を延ばせる可能性があります。

5-1.神経を抜く治療が得意な歯科クリニックを選ぶ

神経を取り除き無菌化する根管治療は、高度な知識・技術が必要な治療です。多くの歯科クリニックで対応していますが、除菌や密封が不充分な場合、再感染を起こすリスクがあります。

根管が再感染を起こした場合は、感染根管治療が必要となり、最悪の場合は歯を失いかねません。そのため、最初に根管治療を受ける時点で、適切な治療ができる歯科クリニックを選ぶのが大切です。

クリニック選びの際は、根管治療の症例実績が豊富である、根管内を大きく拡大しながら治療できる「マイクロスコープ」を導入している、だ液の根管内への侵入による細菌感染を防ぐ「ラバーダム防湿」に対応しているといった点をチェックしましょう。

5-2.治療途中で放置しない

治療途中でやめたり間が空きすぎたりすると、その後の治療に支障をきたし、神経を抜いた歯の寿命に影響してしまうケースがあります。

例えば、根管治療を中断した場合、消毒が不充分になり、感染などのリスクも考えられます。神経を抜く治療は通院期間が長くなり継続が大変ですが、なるべくスケジュールを調整して、最後まで治療するようにしましょう。

5-3.定期健診に通う

神経を抜いた歯はもろく、虫歯になりやすい状態です。また、神経を抜いた時点で歯を多く削っているため、虫歯が進行すると抜歯になるリスクが高いといえるでしょう。

歯科クリニックの定期健診に通い、早期発見・早期治療ができれば、抜歯を回避できる可能性が高まります。

また、クリーニングによって細菌の塊である歯垢や歯石を取り除くことで、虫歯や歯周病になりにくくなるメリットもあります。

神経を抜いた後は、3ヶ月に1回程度、定期健診を受けるのがよいといわれています。難しい場合でも、1年に1回は通院するようにすると、歯が長持ちしやすいでしょう。

5-4.セルフケアをしっかり行う

神経を抜いた歯は虫歯になりやすいため、日々のセルフケアをしっかり行い、虫歯の原因となる歯垢を取り除きましょう。特に歯と歯の間や歯と歯茎の境目は、汚れや歯垢が溜まりやすいので、丁寧にブラッシングする必要があります。

また、歯ブラシでのブラッシングに加え、デンタルフロスや歯間ブラシを使用すると、より汚れをしっかり落とせ、虫歯のリスクを軽減できます。

5-5.歯髄再生治療を受ける

「歯髄再生治療」とは、神経を抜いた歯の根管内に、乳歯や親知らずなど不要な歯を抜歯する際に採取した「歯髄幹細胞」を移植し、神経組織を再生する治療法です。

神経組織の再生により、歯に栄養がいきわたり、免疫力回復や強度の維持などの効果が見込めます。ただし、2020年に実用化されたばかりの治療法なので、取り扱っている歯科クリニックは限られています。希望する場合は、しっかりとしたリサーチが必要です。

6.神経を抜いた歯の寿命は縮む傾向!しっかり対策して長持ちさせよう

歯の神経は、必要な水分や栄養を歯に届ける、歯の強度を維持するといった働きがあり、取り除くと歯の寿命は縮む傾向にあります。

神経がない歯の寿命は、歯の大部分を残せた場合で20~30年、ほとんど残せなかった場合で5年程度です。神経を取り除くと歯の寿命が短くなる主な理由は、虫歯の発見が遅くなる、虫歯のリスクが高まる、歯がもろくなるなどです。

歯の神経の治療が得意な歯科クリニックで治療を受けたり、定期健診を受けたり、セルフケアを受けたりといった対策によって、歯が長持ちさせられる可能性があります。